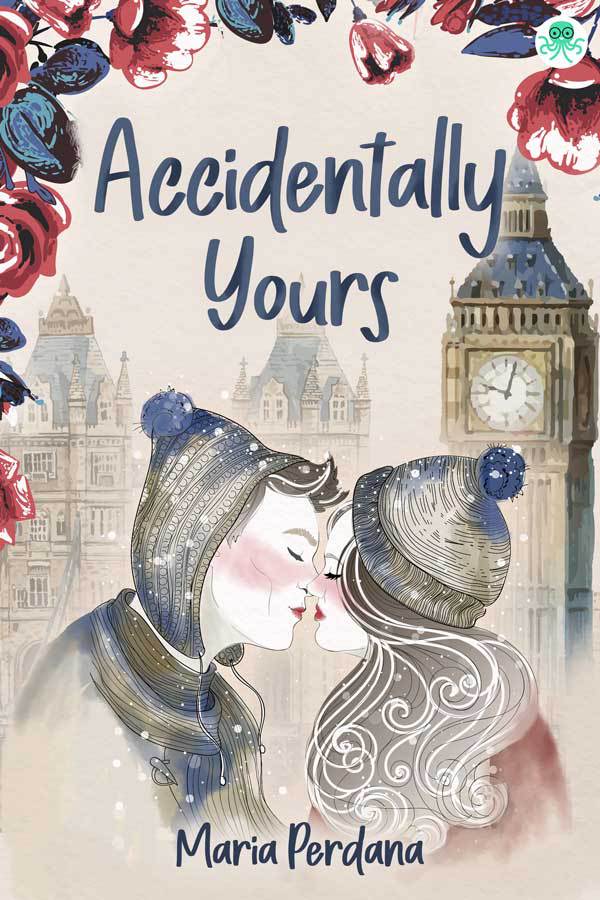

Accidentally Yours

By Maria Perdana

ALINE

“You’ve got the wrong address, Miss. I’m sorry.”

Suara berbalut aksen Inggris kental yang keluar dari pria kurus di depanku itu terdengar tegas. Dia sudah mengatakan dua kalimat itu berulang kali, tapi aku tidak menggubris. Kusodorkan kembali ponselku. Aku kembali menjelaskan bahwa alamat beserta nomor unit apartemen yang tertera di sana sudah sesuai dengan tempat tinggal bapak ini. Agen propertiku sendiri yang memberikannya padaku.

“Saya mengerti. Alamat apartemen memang sesuai. Tapi, saya tidak memasang iklan ataupun meminta agen properti menyewakan apartemen ini.” Dia menjelaskan dengan sabar sekalipun aku sudah menekannya sedari tadi.

“Tidak, Anda tidak mengerti. S-saya sudah membayar mahal untuk menyewa apartemen ini,” serangku.

“Saya juga tidak menerima uang dari Anda atau agen Anda karena saya memang tidak menyewakan apartemen ini.” Suaranya kini meninggi.

Seorang bocah balita pun sudah berada di belakang kaki bapak bule itu. Menatapku takut-takut. Mungkin khawatir kalau aku akan mengusirnya agar aku bisa menempati apartemen ini. Isi pikiranku berkecamuk. Dadaku pun bergemuruh hebat. Dunia seakan berputar kencang. Beragam pertanyaan berseliweran di dalam kepala.

Kalau alamat yang diberikan agen propertiku ini fiktif, lantas di mana aku akan tinggal selama setahun ini? Jangankan mencari tempat tinggal, mau dapat uang dari mana untuk mencari unit apartemen kosong?! Seluruh tabunganku nyaris terkuras untuk membayar uang sewa apartemen. Beasiswa yang diberikan Rektor University of Westminster hanya menutup biaya kuliah, sehingga aku harus menggunakan uang sendiri untuk biaya hidup dan tempat tinggal. Karena biaya hidup di London cukup tinggi, aku pun harus berhemat. Puluhan situs kutelusuri demi mendapatkan apartemen layak tinggal yang murah. Saat menemukan apartemen ini, sang agen mengatakan banyak mahasiswa lain yang mengincar. Tanpa pikir panjang, aku langsung memberikan uang muka. Beberapa minggu setelahnya, aku langsung menyelesaikan transaksi.

Bahkan aku begitu percaya diri mengajak Ayah dan Bunda terbang ke London karena yakin kami bisa langsung menempati apartemen. Agenku mengatakan apartemen sudah siap sedia, selayaknya hotel. Boro-boro seperti hotel, unit apartemen itu bahkan sudah ditinggali sebuah keluarga selama lima tahun! Sekarang, kalau aku tidak punya tempat tinggal, bagaimana cara orang tuaku tidur malam ini?!

Ya, Tuhan! Aku harus menemukan tempat tinggal sekarang juga. Ayah butuh istirahat. Dia pasti sudah kelelahan setelah menempuh perjalanan selama dua puluh enam jam dari Yogyakarta ke London. Aku tidak ingin mengambil risiko dan mempertaruhkan kesehatan Ayah.

Rasa panik itu membuatku mencoba menghubungi nomor agenku. Berusaha mencari penjelasan. Mungkin dia keliru mengirim alamat atau nomor unit apartemen. Namun, lagi-lagi, suara yang terdengar dari seberang sambung telepon memberitahuku kalau nomor tersebut salah.

“I’m terribly sorry, Miss. But, I think you’ve been scammed,” lanjut pria itu.

Aku menggeleng. Suaraku mulai bergetar karena menahan tangis. “No, it’s not possible.”

“Memangnya kamu dapat agen properti ini dari mana?” Itu adalah suara Mas Agung, anak dari kenalan Ayah dan Bunda yang bekerja di London.

Beberapa minggu sebelum berangkat, Ayah dan Bunda menghubungi besan tetanggaku. Anaknya yang juga adalah teman dekatku—Mbak Mayang—menikah dengan pria asal Jakarta bernama Mas Angga. Kakak Mas Angga—Mas Agung—sudah tinggal di Inggris selama tujuh belas tahun. Kebetulan, orang tua Mas Agung—Om Yudi dan Tante Freya—memang ingin mengunjungi Mas Agung. Akhirnya, tercetuslah ide untuk pergi bersama. Om Yudi dan Tante Freya menunggu kami di Jakarta. Lalu, kami terbang ke London setelah transit di Doha.

Di bandara, Mas Agung menjemput sekaligus memberikan kami Oyster Card—kartu yang digunakan sebagai metode pembayaran selama menggunakan kereta bawah tanah di London. Katanya, akan lebih mudah bila kami menggunakan kartu tersebut daripada membeli tiket setiap kali akan bepergian. Namun sekarang, aku malah menjebak orang tuaku di sini dan di tengah cuaca mendung tanpa tempat tinggal.

Jari-jariku bergetar hebat saat mencoba membuka situs properti itu. Seakan kesialan yang dilemparkan kepadaku belum cukup, laman pertama yang muncul di peramban web menunjukkan kalau alamat situs yang kutuju tidak ditemukan. Tidak peduli berapa kali aku mencoba memuat ulang laman itu, pemberitahuan yang muncul tidak juga berubah.

“Bagaimana, Nduk?” tanya Ayah dari balik punggungku. Suaranya terdengar waswas dan aku tidak menyukainya. Tidak seharusnya Ayah mencemaskan hal ini.

“Nggak apa-apa, Yah. Aku bakal tetap coba cari tempat tinggal untuk kita. Ayah jangan khawatir.” Suaraku yang lemah tidak terdengar menyakinkan sama sekali.

“Aline, saya rasa ini memang scam,” bisik Mas Agung tepat di telingaku. “Lebih baik kita keluar dari sini sebelum security mengusir kita.”

“T-tapi, Mas—”

“Kita bicara di luar saja, ya.”

Tanpa menunggu persetujuanku, Mas Agung langsung meminta maaf pada pria di hadapan kami dan petugas keamanan yang tadi mengantar kami. Seharusnya, aku pun sudah curiga karena petugas keamanan ini sempat mengatakan kalau dia tidak tahu-menahu unit apartemen ini disewakan. Dua orang itu hanya mengangguk. Kurasa mereka tidak berani menegur keras ataupun macam-macam denganku karena sudah lebih dulu terintimidasi oleh Mas Agung.

Pria ini sungguh sesuai dengan namanya. Agung. Tinggi menjulang. Fisiknya kekar dan berotot sampai kemejanya melekat erat di tubuhnya. Terlihat jauh lebih gagah dari Paspampres. Dia layaknya Hulk di dunia nyata. Sekali sentil saja sepertinya mereka bisa terlempar ke seberang ruangan.

Dengan langkah gontai, aku mengekori kedua orang tua kami keluar dari gedung apartemen. Ayah tak hentinya mengusap pundakku saat kami berkumpul di lobi.

“Begini saja. Bagaimana kalau Aline tinggal di apartemen Mas Agung dulu?” saran Tante Freya. Kedua orang tua Mas Agung memang selalu memanggil pria itu dengan sebutan Mas.

“Aduh, Tante. Jangan. Saya nggak mau merepotkan.”

Tante Freya mengibaskan tangan. “Nggak merepotkan. Sesama orang Indonesia di negeri orang harus saling membantu. Waktu Mas Agung kuliah di Birmingham dulu, dia juga sempat menginap di rumah kenalan sampai dapat apartemen sendiri.”

“Iya. Saya rasa lebih baik begitu. Kamu dan orang tuamu butuh istirahat,” timpal Mas Agung.

Tanpa adanya pilihan lain yang disuguhkan padaku, mau tak mau, aku menerima tawaran itu. Kami kembali berkendara menggunakan kereta menuju area Marylebone—kawasan di mana Mas Agung tinggal. Jam sibuk telah lewat, sehingga banyak kursi tak bertuan di dalam kereta. Keluarga kami menempati bangku yang berseberangan, membuatku dan Mas Agung duduk berhadap-hadapan.

Mulanya aku berusaha menghindari kontak mata dengannya. Sambil menumpukan kepala di bahu Ayah, aku mengarahkan pandangan ke lantai. Aku mencoba mengobrol dengan Ayah. Meminta maaf atas keteledoranku. Namun, sepasang mata gelap di seberangku itu seolah mengundangku untuk menatapnya.

Aneh, tapi tidak ada perasaan jijik saat mendapatinya memandangiku lama-lama. Netranya yang membiaskan keteduhan justru membuatku merasa nyaman dan tenang usai melalui kekacauan tadi. Mungkin itulah mengapa aku juga tidak keberatan berbalas tatap dengannya sembari menanti kereta tiba di stasiun tujuan. Saat tanpa sadar kedua sudut bibirku terangkat tipis, sebuah senyuman ikut mengembang di bibirnya. Kalau sedang tersenyum begini, sebenarnya Mas Agung bisa diibaratkan semanis gula jawa. Dalam sekejap, lelaki berkulit kecokelatan dengan otot-otot masif itu tidak lagi terlihat intimidatif.

Buru-buru kugelengkan kepala. Apa yang baru saja kupikirkan?

Setibanya di apartemen Mas Agung, pria itu langsung membereskan kamarnya yang adalah kamar utama. Kamar tamu ditempati oleh kedua orang tuanya. Tanpa kamar tersisa, Mas Agung pun tidur di sofa bed di ruang keluarga. Sebenarnya, aku merasa tidak enak sekalipun keluarga Mas Agung mati-matian meyakinkanku kalau mereka tidak keberatan. Rasa bersalah itu ditambah dengan jetlag membuatku kesulitan tidur. Akhirnya, aku memutuskan keluar kamar untuk membuat susu hangat. Rupanya Mas Agung pun masih belum tidur.

“Jetlagged, Line?” tanyanya saat aku menghampirinya. Setiap kali dia menyebut namaku di akhir kalimat, suara yang begitu berat dan dalam itu meninggalkan sensasi asing di dadaku. Jantungku pun bergetar dengan cara yang aneh.

“Sepertinya begitu. Makanya saya keluar. Mau membuat susu hangat. Mas Agung mau dibuatkan susu hangat juga?”

“Hm, boleh.”

Kami bersama-sama menuju dapur. Karena belum tahu letak perkakas masak, Mas Agung yang menyiapkan panci beserta susu. Sebelum susu mendidih, aku mematikan kompor. Dengan hati-hati, aku menuang susu ke gelas. Mas Agung lantas mengajakku duduk di sofa ruang keluarga. Selama beberapa menit, kami jatuh dalam keheningan yang canggung. Akhirnya, aku yang lebih dulu memulai percakapan.

“Waktu pertama kali Mas Agung ke Inggris, butuh berapa lama sampai Mas bisa sepenuhnya beradaptasi dengan budaya di sini?”

“Nggak lama, sih. Kurang dari satu semester. Ngomong-ngomong soal beradaptasi, kalau butuh bantuan atau mau tanya-tanya, kamu bisa langsung tanya ke saya. Saya nggak tahu apa orang tua saya sudah memberitahu. Waktu kuliah dulu, saya sempat jadi tutor dan pendamping mahasiswa-mahasiswa internasional.”

“Apa sulit, Mas?”

Mas Agung menggeleng. “Sebenarnya nggak. Pada dasarnya, Inggris sudah cukup multikultural. Masyarakatnya sudah terbiasa menerima pendatang. Kamu hanya perlu menyesuaikan diri dengan budaya mereka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan?”

Aku mengangguk setuju. “Kalau transportasi di sini, paling mudah menggunakan subway, ya, Mas?”

Mas Agung mendengkus geli. Spontan aku mengerjap bingung.

“Nggak ada subway di Inggris, Aline. Kami menyebut sistem kereta bawah tanah dengan istilah tube atau underground. Kalau tinggal di sini, kamu harus terbiasa menggunakan istilah yang dipakai orang Inggris. Kalau tidak, kamu bisa mempersulit dirimu sendiri.”

Aku meringis meringis. “Looks like there’s a lot for me to learn.”

“Iya, tapi kamu nggak akan belajar sendiri. That’s why I’m here.”

***

Rasa sakit di leher memaksaku terbangun dari tidur. Rasanya aku baru terlelap beberapa menit yang lalu. Namun, saat berusaha membuka mata, suasana di sekitar sudah terang. Pertanda pagi sudah datang. Bahkan perabotan di ruang keluarga pun terlihat dengan sangat jelas.

Eh, tunggu. Apa? Ruang keluarga?

Sontak mataku terbuka sempurna. Tanganku menekan sofa. Setidaknya begitulah yang kupikirkan sampai aku benar-benar melihat alas tidurku. Sepasang mata cokelat gelap membola saat beradu pandang denganku. Netra itu lantas bergeser. Menatap sesuatu di belakangku. Saat itu, bola matanya seakan ingin lepas dari rongganya. Refleks, aku pun menoleh. Begitu mengenali siapa yang berdiri di samping sofa, aku terlonjak kaget. Mataku sampai berkunang-kunang saking cepatnya aku berdiri.

"A-ayah. Bunda. T-tante Freya. Om … Yudi," sapaku terbata-bata.

Tatapan kedua orang itu tidak sanggup kuuraikan. Otakku yang masih setengah tidur tak kunjung menemukan alasan masuk akal untuk menjelaskan situasiku dengan Mas Agung tadi.

“Itu … tadi … aku … kami—"

"Cuma tidur di sofa. Bukan masalah besar." Mas Agung mengambil alih tugasku memberi penjelasan. Dia beranjak dari sofa dan berdiri di sebelahku. "Kami lagi mengobrol, lalu Aline ketiduran. Aku nggak tega membangunkan dia."

Tante Freya bergumam skeptis. “Ketidurannya bisa sampai tumpuk-tumpukan begitu, ya.”

Kutekan kedua mataku. Pasti aku dianggap perempuan tidak baik-baik. Sudah menyusahkan, menumpang, sekarang aku malah tepergok tertidur di atas tubuh anaknya.

“Wah, kalau sudah begini, bagaimana ini, Pak Arka, Bu Niken?” lanjut Tante Freya.

Sontak aku membelalakkan mata. Pandanganku bergeser ke Ayah dan Bunda. Mencoba menangkap kekecewaan yang terbiaskan di mata kedua orang tuaku. Namun, dua orang itu hanya menatapku datar.

“Bagaimana apanya, sih, Bu?” sahut Mas Agung. “Wong kami nggak ngapa-ngapain kok. Cuma ketiduran. Nggak usah dilebih-lebihkan.”

“Nggak ngapa-ngapain, bagaimana? Itu anak gadis orang sudah kamu pegang-pegang, lho.”

Mas Agung sudah membuka mulut, tapi tak ada bantahan apa pun yang terdengar. Degup jantungku bertalu-talu di balik tulang rusuk. Aku merasa tidak berguna karena tidak bisa membantu Mas Agung menyanggah ucapan Tante Freya.

“Kalau masih ada kita saja mereka sudah bisa tidur bareng, bagaimana kalau kita sudah pulang, Pak Arka, Bu Niken?”

Kerongkonganku seketika tersekat. Kulayangkan tatapan penuh sesal pada Ayah dan Bunda. Mereka malah saling menatap, membuatku kian waswas. Mempermalukan orang tuaku adalah hal terakhir yang ingin kulakukan.

“T-tante Freya, m-maafkan saya. Dalam waktu seminggu ini, sebelum Ayah dan Bunda pulang, saya janji akan mencari apartemen baru,” jawabku, mencoba menyelamatkan harga diri Ayah dan Bunda.

“Kalau masih ada kita saja mereka bisa cepat dekat seperti ini, sepertinya mereka bisa semakin cepat dekat kalau kita sudah pulang.” Tante Freya tidak mengindahkan ucapanku. Perempuan mungil dengan rambut putih yang dipotong pendek ala artis Judi Dench itu menoleh ke kedua orang tuaku. “Mereka cocok, ya, Pak, Bu.”

Senyum penuh arti seketika tercetak di wajah empat orang di hadapan kami. Rasanya kabut langsung menyelimuti otakku, membuatku sulit berpikir jernih. Sukar mencerna apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Bukankah tadi mereka mengecam dan menghakimi tindakan kami? Kenapa sekarang mataku melihat orang tua kami menyunggingkan senyum senang?

“Sepertinya ini sudah takdir,” imbuh Tante Freya. “Bukannya saya bersyukur di atas kemalangan orang lain, tapi sepertinya memang sudah jalannya Aline kena tipu. Mungkin ini caranya Tuhan untuk bilang Aline harus tinggal dekat dengan jodohnya.”

“Ini caranya Tuhan supaya Aline lebih berhati-hati,” balas Mas Agung. “Ibu nggak usah dramatis deh.”

“I-iya, Tante. Saya rasa itu cuma teguran dari Tuhan supaya saya lebih hati-hati.” Aku berusaha membela Mas Agung sekaligus menyelamatkan diriku dari percakapan menjerumuskan ini.

“Mas, susah, lho, mencari cewek kayak Aline di sini. Umurmu juga sudah tiga puluh lima tahun. Sudah dilangkahi adik-adikmu—”

“Aku sudah bilang nggak keberatan, Ibu.” Mas Agung terdengar memendam kekesalan. Wajahnya pun memerah.

Perlahan, aku mendekati Ayah dan Bunda. Belum sempat aku membuka mulut, Ayah sudah menyuarakan isi pikirannya.

“Agung anak baik, lho, Nduk.”

Ucapan Ayah membuatku tercengang sesaat. Seketika itu juga, aku tahu ke mana arah pembicaraan kami dan apa yang akan diminta Ayah. Sebelum Ayah berbicara macam-macam, aku menyela lebih dulu.

“Iya, Mas Agung memang baik. Tapi, kebaikannya nggak harus dibayar dengan perjodohan, kan?” bisikku.

“Kamu kok ngomongnya begitu, sih, Nduk. Kayak kami mau menjualmu saja,” protes Bunda.

Segera saja, rasa bersalah menyambangi batinku. Aku memang tidak berpikir ulang tentang perkataanku tadi, apalagi mengantisipasi dampaknya pada perasaan Ayah dan Bunda.

“Bukan begitu maksudku, Bun. Aku … masih belum siap menikah. Usiaku dan Mas Agung juga terpaut jauh banget. Sepuluh tahun, lho.” Semua itu kukatakan dalam bentuk bisikan, sebab Mas Agung masih berdiri di sampingku, berjuang bersamaku untuk membatalkan niat orang tua kami.

“Artinya, Mas Agung bisa lebih dewasa dan mengayomimu. Ayah dan bunda juga bakal lebih tenang kalau ada yang bisa menjaga kamu di sini,” sanggah Bunda.

Sontak aku mengernyit. “Menjaga, kan, tidak harus menikah, Bunda. Lagian, nanti aku, kan, mau pulang ke Yogyakarta. Kalau menikah dengan Mas Agung, aku harus tinggal di sini. Terus nanti siapa yang menjaga Ayah sama Bunda?”

“Nduk ….” Kali ini, giliran Ayah yang bersuara. “Ayah sama Bunda nggak bakal hidup selamanya. Kamu anak kami satu-satunya. Kami juga mau melihat kamu menikah sebelum kami nggak ada.”

Aku berdecak tidak suka. Hatiku terasa diremas saat mendengar kalimat itu keluar dari mulut Ayah. Sejak diagnosis penyakit hipertensi Ayah keluar setahun lalu, mau tak mau kami harus mempersiapkan diri dengan kemungkinan terburuk. Membayangkan hidup tanpa Ayah membuat ragaku seperti kehilangan nyawa. Apalagi bila mimpi buruk itu menjadi nyata. Aku memang bersedia melakukan apa pun, menuruti segala permintaan Ayah. Namun, dijodohkan dengan laki-laki yang baru kukenal selama satu hari?

“Aline.” Suara Ayah itu membuatku menengadah. “Bagaimana kalau ini adalah permintaan terakhir ayah, Nduk?”

“Ayah jangan ngomong begitu!” tegurku keras. Air mulai merangkak naik, membuat pandanganku menjadi kabur.

“Lho, ayah ini tanya serius,” balas Ayah sabar. “Seandainya ini permohonan terakhir ayah, apa kamu nggak mau mengabulkannya?”

Menjawab pertanyaan itu seharusnya sangat mudah, andaikata tidak melibatkan perjodohan. Ikatan seumur hidup dengan orang lain. Orang yang belum kukenal. Di antara jeda panjang yang kuambil, samar-samar aku mendengar perdebatan Mas Agung dan orang tuanya.

“Bapak nggak mau bilang apa-apa gitu?”

Om Yudi menghela napas panjang. “Bapak sudah mencoba. Lagian ibumu, kan, kayak kamu. Kalau mau sesuatu, ya, dia harus dapat barang itu. Kayak kamu dulu, kan. Sudah dibilangi bapak sama Ibu keberatan kamu alih warga negara, tetap saja kamu lakoni, to?”

“Ini beda, Pak. Pernikahan itu perkara seumur hidup, lho.”

“Jadi warga negara asing juga perkara seumur hidup, bukan? Sekarang, selamanya kamu jadi orang Inggris.”

Tante Freya menyahut. “Anggap begini saja. Bapak sama ibu, kan, sudah menurutimu dulu. Mengizinkanmu pindah kewarganegaraan. Sekarang, boleh nggak Bapak sama ibu minta persetujuanmu untuk perjodohan ini?”

Mas Agung membisu. Padahal sebelumnya, dia tak ada habisnya membantah kedua orang tuanya. Wajahnya mendadak muram. Dia lantas menoleh. Memberiku tatapan nanar, seperti orang putus asa yang pasrah. Artinya, dia pun kehabisan amunisi untuk membantah orang tuanya.