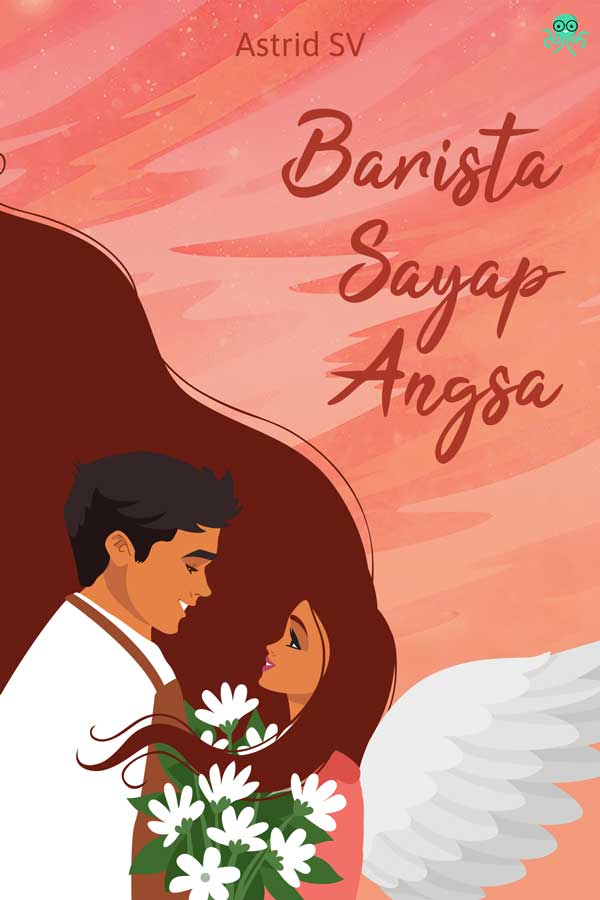

Barista Sayap Angsa

By Astrid SV

“Udah nyampe?”

“Bentar lagi.”

“Pffft …” Yogie menghela napas. Dia mulai bosan menghabiskan sisa hari di dalam mobil, duduk di samping Devan. Temannya itu mengemudi seperti tak punya lelah, menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Sudah delapan jam mereka di jalan tapi belum juga sampai di tempat yang dituju Devan.

Bagi Yogie, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka, pemenuhan obsesi Devan akan racikan kopi enak. Kenapa juga harus jauh-jauh ke daerah Bawean begini? Tanpa rencana pula. Tiba-tiba saja pagi-pagi Devan menjemput, lantas menyuruhnya buru-buru bersiap dan berangkat. Untung saja dia tidak ada rencana apa-apa akhir pekan ini, tapi ya sebetulnya malas juga sih kalau tidak ingat betapa Devan sedang membutuhkan dukungan.

“Sebenernya kita mau ngapain sih ke kebun kopinya kenalan lo … siapa? Pak Putera?” tanya Yogie.

“Iya, Pak Putera. Dia punya perkebunan kopi di pinggiran Semarang. Katanya, gue bisa belajar dari pegawainya di sana soal kopi.”

“Elo kan bisa cari orang buat itu, lagian kenapa enggak elo datengin aja karyawannya Pak Putera ke Jakarta kalau cuma buat ngajarin soal kopi.”

“Beda, Gie.” Devan memutar setir memasuki belokan. Jalannya menyempit, becek dan penuh lubang.

“Woy, pelan, Dev! Jalan begini elo pake kecepatan jalan tol,” Yogie mengelus-elus bagian belakang kepala yang terbentur sandaran kursi akibat guncangan mobil.

“Sori … tapi lima kilo lagi sampe kok.” Mata Devan mengamati GPS. Mobil mereka membelah jalan kecil. Di ujung sana mulai tampak perbukitan kecil diselimuti perdu berbunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana sini. Keduanya tersadar, seluruh bukit itu ditanami tanaman kopi.

“Udah deket nih,” seru Devan senang.

Sialnya, sinyal GPS terus melemah sehingga mobil seolah berputar-putar di kawasan yang sama. Dua jam berlalu dan mereka tidak juga menemukan tempat yang dicari. Jingga mulai merembesi langit, keduanya mencoba bersaing menahan lelah.

“Udah, balik aja deh. Kita nginep di Semarang, besok balik lagi.” Akhirnya Yogie tak tahan.

“Ntar, tanggung. Bentar lagi ketemu kok.” Devan mencoba menggunakan intuisinya untuk menemukan lokasi, tapi hal itu justru membuat Yogie meradang.

“Dev, lo gila apa?! Bentar lagi gelap nih. Elo mau nginep di tengah kebun nggak jelas gini? Udah putar balik cepetan.”

“Nggak sabaran amat sih. Bentar lagi nyampe.”

“Sabar gimana? Udah berjam-jam kita nyasar. Udah balik sekarang!”

“Bentar lagi.”

“Dev!” teriak Yogie sambil melotot. “Kalo elo mau terusin, turun dari mobil gue. Jalan kaki sana, gue mau balik sekarang.”

Merasa kesal diteriaki begitu oleh Yogie, Devan menekan pedal rem. Dia sendiri sebetulnya sudah lelah dan sedikit panik karena tidak juga sampai di lokasi. Gengsi membuatnya malas berdebat. Dia mengambil ranselnya, keluar dari mobil, dan kemudian membanting pintu keras-keras.

“Fine! Gue cari sendiri. Elo balik sana!” Devan lantas melangkah menjauh dengan wajah dongkol.

“Fine!” teriak Yogie sambil pindah ke kursi pengemudi. Saat ini, dia sama kesalnya dengan Devan. Tanpa ragu, kakinya menekan pedal gas sementara tangannya memutar setir, lalu mengemudikan mobil ke arah berlawanan tanpa menoleh lagi.

“Brengsek!” seru Devan. Yogie benar-benar meninggalkannya di tengah kebun kopi yang asing ini. Tidak ada pilihan, dia harus tetap mencari tempat yang dituju, meski harus berjalan kaki. Dipanggulnya ransel yang tak berat, lalu diikutinya arah yang dia yakini benar.

Entah berapa lama dia berjalan, yang jelas bayang-bayang sinar matahari semakin panjang di belakang. Dalam hati, dia sedikit heran mengapa kawasan ini sangat sepi, teramat sepi malah. Sejak tadi tidak ada satu pun penduduk yang dia temui. Tanpa GPS, Devan hanya bisa mengandalkan intuisi dan ponsel bersinyal lemah untuk menemani langkah yang mulai payah.

Haus memaksa cowok tinggi bertubuh bagus karena rajin olahraga itu duduk beristirahat sebentar di bawah bayangan pohon. Sambil meneguk air dari botol, dipandanginya perbatasan langit dan bukit, awan-awan putih di langit berkejaran tanpa suara. Bentuknya lucu-lucu. Ada awan yang bulat-bulat seperti gambar anak TK, ada awan yang mirip gajah dan kucing sedang bercerita, ada awan yang menghamparkan pelangi dari salah satu sisinya. Eh, sebentar ... kok pelangi sih?

Devan mengejap-ngejapkan mata. Bener! Itu pelangi. Semburat warna-warni melengkung seolah dimuntahkan gerombolan awan putih ke bumi. Aneh, kok bisa ada pelangi? Kan nggak hujan? pikirnya. Segera diambilnya ponsel, hendak memfoto fenomena langka itu. Ketika kamera siap, ditolehkan padangan ke awan tadi dan seketika terkesiap. Sekarang, bukan cuma pelangi yang keluar dari awan, tapi beberapa ekor angsa putih! Angsa-angsa itu terbang seolah sedang menari menuju bumi.

Wait! Beneran nggak sih, apa jangan-jangan gue lagi kambuh? pikirnya. Cowok berusia dua puluh empat tahun itu pernah mengalami gangguan halusinasi sejak kepergian ibunya bertahun-tahun lalu. Gangguan itu datang dan pergi, hanya saja sudah lama tidak muncul. Lagi pula, sekarang dia sudah mampu mengendalikan diri, jadi ketika gangguannya muncul, dia bisa segera mengembalikan logika—seperti yang dilakukannya sekarang.

Oke, gue lagi capek banget jadi gue lihat yang enggak-enggak, pikirnya merasionalkan diri. Cowok itu berdiri hendak melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, dia mencoba mengikuti intuisi dan bergerak ke Barat Daya. Perubahan jenis dan kerapatan vegetasi perlahan menyadarkan Devan bahwa dia sudah meninggalkan bukit kopi dan masuk ke perbatasan hutan. Brengsek, salah lagi!

Devan memutuskan kembali ke arah dia datang dengan menyusuri jalan setapak yang sama. Telinganya menangkap suara gemericik air sayup mengisi alam. Semakin lama semakin jelas hingga tampaklah sungai berair jernih membelah setapak. Aneh, tadi kayaknya nggak ada sungai pas gue ke sini, apa jangan-jangan salah arah ya?

Merasa sudah semakin tersesat, dia mengikuti saja sungai itu. Logikanya, tak jauh dari sungai pasti ada pemukiman penduduk. Yah, mungkin saja dia bisa beristirahat sebentar di rumah salah satu dari mereka, dan besok melanjutkan pencarian lokasi lagi. Dia terus berjalan. Suara tonggeret, sejenis serangga berbunyi nyaring, mulai terdengar lamat-lamat memenuhi alam – begitu juga dengan suara tawa riuh samar dari beberapa perempuan.

Hah? Suara cekikikan cewek? Di tengah tempat antah berantah gini? Devan langsung merinding karena pemikirannya sendiri. Pasti gue kambuh lagi. Dia mempercepat langkahnya—tapi, suara tawa riuh itu terus terdengar, diselingi gumaman yang menggema di udara, seperti ada beberapa orang yang mengobrol dari kejauhan.

Ini sungguhan! Gue nggak salah dengar, itu memang suara-suara cewek. Devan mencoba mencari asalnya, sepertinya dari seberang sungai, di balik jejeran perdu yang teramat rapat. Kombinasi rasa takut dan penasaran mendorongnya untuk menyebrangi sungai lalu naik ke sisi atas tebing dengan susah payah. Suara-suara itu makin nyata, tepat di balik perdu. Jantung Devan berdegup kencang ketika tangannya menyibak kumpulan perdu dan ...

Di sana. Di balik perdu. Berjarak beberapa meter dari tempatnya berdiri tampak sebuah telaga berair biru jernih. Aroma bunga-bungaan menguar kuat dari segala penjuru. Kabut air tipis seolah tirai yang membatasi pandangan, tapi matanya menangkap hal menakjubkan lainnya.

Sekumpulan cewek tampak sedang duduk-duduk merendam kaki di telaga. Beberapa tidur-tiduran di atas batu berkilau yang menjorok di atas air. Cahaya halus kebiruan memancar dari setiap tubuh perempuan-perempuan berambut tebal panjang, berkulit glowing dan berwajah amat cantik itu. Mereka seperti sekelompok cewek yang hang out di Starbuck, mengobrol dan sesekali tertawa dengan ekspresi begitu ceria.

Tapi, Devan tidak ceria. Dia terbeliak ketakutan sampai-sampai lupa bernapas. Pijakan kakinya goyah, tangannya berusaha menangkap perdu, tapi tetap saja dia jatuh terjerembap.

Kuntilanak! Jin! Setan! Wewe gombel! Ya ampun, apa pun namanya - pokoknya itu pasti makhluk-makhluk gaib. Reaksi flight-or-fight di otak segera menyuruhnya berdiri dan kabur secepat mungkin, kembali menuruni tebing, menyebrangi sungai dan lari sekencang-kencangnya. Sesekali dia menoleh ke belakang, memastikan kumpulan makhluk gaib itu tidak mengejar. Kepanikan membuatnya tidak awas, dan sialnya jalan setapak yang dilalui tiba-tiba menurun dan mencuram.

Ketidakseimbangan membuatnya oleng, lalu terjatuh ke sisi setapak. Tanpa bisa mengendalikan diri, tubuh cowok itu terguling-guling menuruni bukit. Beberapa kali menabrak batu-batu besar sebelum kepalanya terbentur akar pohon yang mencuat, membuat pandangannya gelap. Dia pingsan begitu tubuhnya berhenti berguling, tergeletak bebas di atas tanah.

Alam sekitar senyap, bahkan bunyi tonggeret pun ikut berhenti. Dari kejauhan, pendar-pendar cahaya biru mendekat cepat ke arah Devan pingsan. Cahaya biru itu seolah menjadi lapisan pelindung sosok di dalamnya, sosok seorang perempuan bertubuh langsing, berambut tebal panjang, berkulit glowing dan berwajah amat cantik. Persis seperti yang dilihat Devan di telaga tadi.

Sosok itu melayang perlahan mendekati Devan yang tergeletak tak sadar di tanah. Darah mengalir dari kepala cowok itu, salah satu rusuk patah dan menonjol menembus kulit. Sosok bercahaya biru itu bersimpuh di sisinya, diam sebentar seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak lama, diletakan tangan di atas dada Devan. Cahaya biru memancar dari telapak lalu berputar-putar di seluruh tubuhnya. Keajaiban terjadi! Darah di kepala cowok itu berhenti mengalir, lukanya berangsur-angsur menutup, kulit tempat rusuknya menonjol perlahan-lahan masuk dan kembali seperti semula.

***

Lima belas menit setelah meninggalkan Devan, emosi Yogie menurun dan digantikan dengan perasaan bersalah. Bagaimana pun tidak seharusnya dia meninggalkan temannya di tempat asing seperti itu.

“Brengsek!” makinya sambil memutar mobil.

Yogie tahu, Devan sangat membutuhkan perjalanan ini. Kedai kopi Impresso Espresso yang didirikannya tahun lalu terancam bangkrut. Bukan soal modal atau promosi, tapi keluhan dari pelanggan yang menganggap jenis-jenis kopi yang disajikan “biasa-biasa saja.” Padahal Devan sudah mempekerjakan barista terbaik di kota, tapi tidak begitu membantu. Kebetulan dua hari lalu Pak Putera, kolega bisnis ayahnya, mampir ke kedai sehingga Devan bisa meminta saran soal bisnis kedai kopinya.

Impresso Espresso bukan sekadar kedai kopi bagi Devan, itu adalah harga dirinya. Berkali-kali dia menolak bantuan ayahnya, dan berusaha mandiri. Padahal keluarganya kaya raya, tapi justru hal itu membuatnya tidak ingin bergantung. Selepas kuliah, dia menggunakan tabungannya untuk mendirikan Impresso Espresso. Habis-habisan dia membangun dari nol. Ada waktu di mana dia hanya bisa makan mie instan selama berhari-hari demi membangun impiannya.

Yogie yang sudah berteman dengan Devan sejak kuliah semester satu, lantas menawarkan kerja sama. Uang tak jadi masalah baginya, juga dia memang senang memutar uang untuk berinvestasi di sana sini, serta melihat peluang bagus di Impresso Espresso. Ketika kedai itu ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi, Yogie sudah mengatakan bahwa Devan bisa mengembalikan uangnya kapan-kapan. Hanya saja temannya itu terlalu keras kepala dan selalu ingin membuktikan kemandiriannya. Entah kenapa.

Yogie menghentikan mobil di tempat terakhir dia meninggalkan Devan, lalu mencoba menelpon. Sinyal yang lemah tidak memungkinan panggilannya tersambung. Dia mencoba mencari-cari seseorang di sekitar kawasan dan merasa aneh karena tidak menemukan satu penduduk desa pun di sana. Akhirnya, setelah mengira-ngira ke arah mana Devan berjalan, Yogie lalu memutuskan berjalan kaki menyusulnya.

Lebih dari setengah jam dia berjalan, tapi Devan tidak tampak batang hidungnya. Yogie mulai putus asa, merasa pencariannya sia-sia. Di ujung sana, dilihatnya sebuah sungai, tapi cowok itu tidak mau tersesat jika memutuskan untuk terus berjalan, akhirnya dia berbalik kembali menuju tempat mobil diparkir.

Dari arah berlawanan, tampak seorang perempuan berjalan perlahan. Ah, akhirnya ada juga penduduk yang lewat sini. Yogie lantas menyapa untuk menanyakan Devan.

“Permisi, Mbak. Lihat ada cowok tinggi pakai jaket krem dan bawa ransel gitu nggak tadi?”

Perempuan itu tersenyum sambil menggeleng. Cantik juga, pikir Yogie diam-diam mengamati.

“Oh, ya udah. Makasih ya.” Cowok itu membalas senyum dan kemudian berlalu. Baru beberapa langkah, perempuan itu memanggilnya.

“Eh!”

“Ya?”

“Kamu bukan orang sini ya?”

“Bukan, kenapa?”

“Dari jauh?”

“Iya, dari Jakarta. Kenapa?”

“Nggak apa-apa. Cuma mau titip ini.” Perempuan itu menyodorkan selembar bulu angsa putih, persis seperti yang digunakan pada pena-pena zaman kerajaan.

“Apa ini?”

“Tolong simpan saja, jangan dibuang ya. Ini berguna untukmu suatu hari.”

“Emang ini apaan? Jimat?” Yogie mulai berpikir bahwa perempuan ini mungkin semacam dukun. Tiba-tiba dia mulai merasa tak nyaman.

“Eh, ya semacam ini. Anggap saja jimat keberuntungan. Titip ya, suatu hari aku ambil lagi.”

Yogie ingin menolak karena mulai agak takut, tapi dia seperti tersihir dan menerima begitu saja bulu angsa tersebut. Dimasukkannya benda itu ke saku jaket, lalu bergegas menjauh. Sesekali dia menoleh, dan perempuan itu terus berdiri di sana memandangi sampai dia tidak dapat melihatnya lagi.

Sesampainya di mobil, cowok itu bimbang. Apa dia harus pergi atau terus mencari? Dia mulai menyesali keputusan meninggalkan Devan yang dibuatnya sembari emosi tadi, tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi.

Gelap mulai bertukar posisi dengan terang. Setelah menunggu lama, Yogie akhirnya men-starter mobil dan kemudian meninggalkan tempat itu. Bodo amat sama Devan, pikirnya, dia dulu anak pecinta alam, pasti bisa survive. Besok gue ke sini lagi cari dia.

***