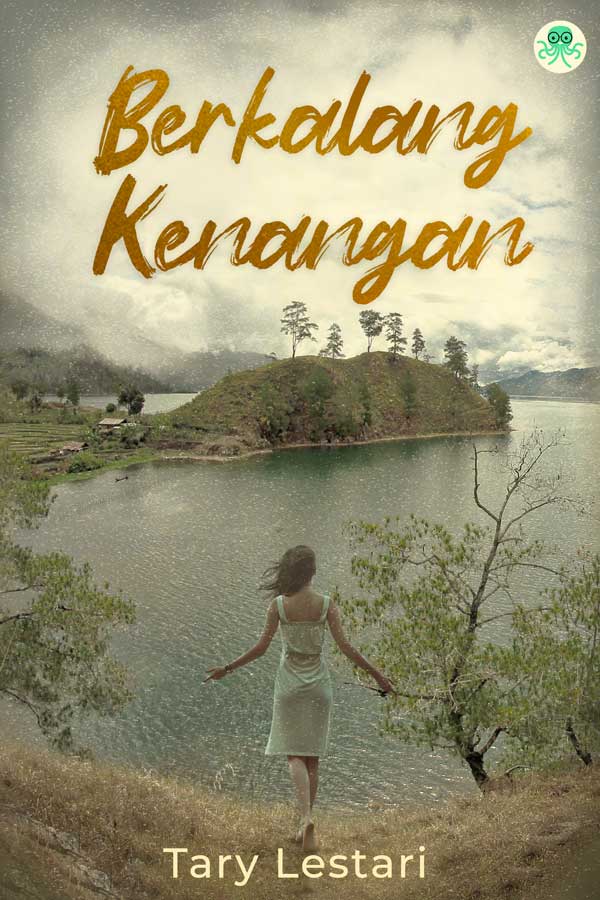

Berkalang Kenangan

By tarylestari

cw // mentalillness, homicides, inmates

BREAKING NEWS : AS, PENULIS NOVEL YANG MEMBUNUH KEKASIHNYA DIVONIS HUKUMAN 20 TAHUN PENJARA

BeritaTerkini.com | Senin, 22/03/2004 15:00 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 20 tahun penjara terdakwa AS, penulis novel thriller karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, MA.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, AS, penjara 20 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Arianto, saat membacakan putusan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/03). Majelis menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Meskipun AS tidak bisa banyak mengingat apa yang dilakukannya, tetapi beberapa saksi di lokasi kejadian menyangkal itu.

“Yang memberatkan terdakwa adalah saksi BS yang merupakan kakaknya sendiri membuktikan bahwa AS sudah merencanakan pembunuhan itu,” kata Arianto.

AS membunuh kekasihnya, MA dengan cara menusuknya berkali-kali menggunakan gunting pada 26 April 2003. Mayat korban ditemukan kerabat tersangka pada malam harinya yang kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Akibat perbuatannya itu, AS terbukti melakukan pembunuhan sadis terencana dan akan mendekam di penjara selama 20 tahun. (arh/hf)

***

Jeruji besi penjara di belakang Anjani kembali menutup. Terdengar ceklik bunyi gembok beradu dengan pinggiran besi yang sedang dikunci. Dari sela jeruji itu, seorang petugas wanita yang mengantarkan kebebasannya menyelipkan sejumlah uang ke saku atasannya lalu melambaikan tangan. Dada Anjani berdesir melihat senyumnya yang tulus, hampir tidak percaya ada manusia yang bahagia melihat kebebasannya. Ia ingin membalas senyum petugas itu, tetapi bibirnya terasa kaku. Mungkin ia telah lupa cara tersenyum.

Lima belas tahun lalu, bangunan tinggi penjara itu menelan Anjani hidup-hidup. Mengubahnya menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia beruntung mendapat remisi dan tidak sampai duapuluh tahun terkubur di dalamnya. Namun, bukankah keluar dari bangunan itu sekarang rasanya seperti mayat hidup?

Anjani memandangi dirinya sendiri. Celana jeans belel, kaos hitam kusam, sepasang sepatu keds hitam robek sebelah dan tas ransel abu-abu. Semua benda-benda itu terlihat menyedihkan seperti kondisi tubuhnya sendiri. Tangan dan kakinya penuh bekas luka cakaran karena di-bully penghuni lain. Rambutnya kusam, rontok dan berantakan karena tak pernah disisir dengan benar. Tubuhnya kering kerontang sehingga baju yang ia kenakan turun dua nomor dari saat kedatangannya ke penjara lima belas tahun lalu. Tak hanya mengubah seluruh tubuh dan rasa, penjara juga menghapus keberaniannya menghadapi hidup.

Anjani mengambil jalan samping agar tidak bertemu kerumunan orang yang menjemput keluarganya. Hari ini ada beberapa narapidana wanita yang dibebaskan. Dulu, saat usia Anjani 19 tahun, ia memasuki gerbang ini diantar banyak orang. Para wartawan dan penggemarnya. Sebagian berduka karena penulis thriller Anjani Sukma, idolanya ternyata seorang pembunuh—yang mengabadikan tindak kejahatannya sendiri dalam novel. Novel perdana yang ditulis Anjani itu meledak di pasaran dengan ulasan bagus dari berbagai media. Sebagian yang lain senang karena mendapatkan berita hebat siang itu. Berita yang bisa menaikkan oplah penjualan koran atau majalah tempat mereka bekerja.

Sekarang Anjani melewati gerbang ini sendirian. Wartawan dan penggemar tentu sudah melupakannya. Zaman sudah berganti. Ia mendengar dari balik tembok penjara, media cetak juga sudah kolaps berganti digital. Ia berpikir bahkan mungkin ibunya sendiri juga sudah melupakannya.

Apa kabarmu, Ibu? Anjani menghitung dalam hati. Umur ibunya 45 tahun saat ia meninggalkan rumah. Anjani masih teringat Ibunya tidak menampakan diri malam itu. Mungkin Ibu terpukul melihat kejadian itu. Itu terakhir kalinya Anjani melihat Ibu. Selama 15 tahun, Ibu tidak pernah menjenguk atau menghubunginya di penjara. Sekarang umur Ibunya sudah 60 tahun. Apakah Ibu akan memaafkanku dan memelukku seperti dulu? Atau Ibu justru membenciku dan tidak mau melihatku lagi? Entahlah. Ada rasa pedih yang menikam ulu hati Anjani setiap saat membayangkan ibunya.

Anjani nyaris tidak mengenali jalanan Jakarta lagi. Ia tidak menemukan metromini ugal-ugalan dan angkutan kota yang ngetem di sembarang tempat. Sebagai gantinya, pengendara motor mengenakan jaket warna hijau berseliweran menjemput penumpang. Bus-bus besar berwarna-warni bagus menggantikan bus satu warna pada masa lalu. Sebuah mobil menghampiri Anjani, menawarkan tumpangan untuk pulang. Mereka menyebutnya taksi online yang dipesan melalui aplikasi. Karena Anjani tidak memiliki handphone maka sopirnya menawarkan ia membayar tunai saja sesuai harga aplikasi. Ia memeriksa uang di saku bajunya. Setelah yakin uang itu cukup untuk membayar taksi online, Anjani mengangguk pada sopir.

Sopir melaju ke pinggiran Jakarta lalu berbelok ke gang dengan jalanan berlubang parah. Guncangan mobil terpaksa mengakhiri rasa kagum Anjani melihat perubahan ibu kota. Jalanan yang mulus, taman-taman yang cantik, halte yang nyaman, trotoar yang lebar dan jembatan penyeberangan yang artistik. Mobil berhenti di ujung gang karena tidak bisa masuk ke dalam.

“Gang ini diportal dan buntu, Kak. Yakin alamatnya di sini?” tanya sopir sambil melongok ke arah ujung gang yang sepi.

Anjani menatap ke ujung gang dengan perasaan tak menentu sebelum kemudian mengangguk, “Terima kasih, Bang,” katanya sambil memberikan ongkos perjalanan.

Sopir memutar balik dan meninggalkan tempat itu.

Anjani merunduk menerobos portal yang dipasang secara permanen. Jalan tanah di bawah kakinya basah dan berlumpur. Ia terhuyung menghindari genangan. Apa kata tetangga melihatku kembali? ‘Hei, gadis napi! Ngapain lo pulang setelah ngebunuh orang? Bagusnya lo membusuk aja di penjara sono!’ Mereka akan melihatku dengan tatapan hina. Seluruh dunia sedang mengadiliku.

Tetapi ketika Anjani memandang berkeliling, gang menuju rumahnya benar-benar sepi. Dulu memang hanya ada beberapa rumah tetangga. Namun, sekarang rumah-rumah itu kosong tak berpenghuni dengan penampakan yang menyeramkan. Pohon-pohon tinggi dan tanaman liar tumbuh tak terkendali. Ia terus melangkah menuju rumah paling ujung. Rumah Ibunya.

“Ibu???” Suara Anjani tercekat di tenggorokan begitu melangkah memasuki pagar rumah yang berkarat. Rumah Ibunya kelihatan kosong tak berpenghuni, tetapi ia masih memanggil orang di dalamnya.

“Ibu … aku pulang .…” lirihnya seolah Ibunya berdiri di depan pintu menunggu kepulangannya dan membentangkan tangan siap memeluk. Anjani membayangkan masuk ke dalam pelukan Ibunya yang hangat. Pelukan yang sanggup menyembuhkan banyak luka.

Ia mendorong gagang pintu yang patah separuh. Begitu pintu terbuka tampak ruangan kosong dan berdebu. Tidak ada apa-apa lagi di dalam rumah itu. Bayangan masa lalu menari-nari di mata Anjani. Ruang tamu yang dulu semerbak harum bunga sedap malam kesukaan Ibu. Ruang keluarga yang dulu hangat dengan makanan-makanan kecil bikinan Ibu. Lalu kamar Ibu di samping ruang keluarga yang selalu rapi dan wangi. Dapur yang menjadi daerah kekuasaan Ibu seolah dia ratu rumah ini dan tidak seorang pun boleh menyentuh peralatan di dalamnya. Ibu memang ratu. Setidaknya begitulah bagi Anjani.

Anjani mendongak memandang lantai dua rumahnya yang tampak suram. Namun, ia tak mau naik ke sana dan berbelok ke arah kamar Ibu. Memandangi ruangan itu dari lantai bawah saja rasanya sudah menyakitkan. Kamar Anjani ada di sana, tepat di pojok sebelah gudang. Di kamar itu pula ia menyimpan coretan-coretan tangan sebelum diketik menjadi novel perdananya yang best seller. Dan di kamar itu pula ia berusaha membunuh gurita raksasa yang melilit tubuhnya 15 tahun lalu. Gurita raksasa itu selalu datang dalam hidupnya. Terutama pada saat hal-hal menyakitkan datang menghimpitnya. Saat itu, ia ingat gurita itu bergerak cepat membelitkan kakinya ke perut Anjani, menyeret sekujur tubuhnya ke dalam palung lautan yang gelap. Anjani gagal menyelamatkan diri. Ia hanya berhasil mengingat tubuh Mayo tergeletak di meja belajarnya. Bergelimang darah.

Mendadak napas Anjani sesak. Perasaan bersalah mencekiknya begitu hebat. Aku tidak mau ke kamar itu. Aku mencintai Mayo, tetapi siapa yang mempercayai kata-kata cinta seorang pembunuh?

“Aku tidak membunuh Mayo, Ibu! Aku bukan pembunuh! Percayalah padaku, Ibu!”

Anjani jatuh tersungkur di samping pembaringan kamar Ibu yang berdebu—sesaat setelah sampai di sana, menangis terisak-isak. Kasurnya yang jebol masih terhampar di dipan yang patah. Sebuah bantal kesayangan Ibu masih tergolek di atas kasur lengkap dengan sarung bermotif bunga-bunga hasil jahitan tangan Ibu.

“Maafkan aku, Ibu! Jangan membenciku!”

Anjani memeluk bantal seolah itu tubuh Ibu. Tangisnya tumpah bagai air bah, membasahi bantal berdebu yang baunya nyaris seperti kencing. Anjani tidak peduli, ia ingin Ibu memaafkannya. Tetapi bantal itu hanya diam membisu.

“Halo adik manis, lo pulang?” Suara berat itu mengejutkan Anjani.

Bari Sukma, tentu saja ia sangat mengingat lelaki di depannya. Kakak semata wayang Anjani itu berdiri angkuh di ruang tamu. Matanya bergerak liar meneliti tubuh Anjani seolah adiknya itu baru saja mencuri sesuatu dari dalam rumah. Anjani balas memandang kakaknya tajam.

“Gue kira lo keluar penjara lima tahun lagi .…” katanya sinis.

Anjani menghela napas lalu memandang sekeliling ruang tamu.

“Lo nyari sesuatu di rumah ini?” tanyanya curiga. “Ibu nggak ninggalin apa-apa, kayaknya Ibu juga nggak maafin lo.”

“Ibu sekarang di mana?”

Bari tertawa. “Setelah lima belas tahun baru lo nanya Ibu di mana?”

“Gue harus nanya siapa? Nggak ada orang yang datang ke penjara.”

“Jani … Jani .…” Bari terkekeh. “Mana ada yang sudi jenguk lo.”

Anjani menelan ludah susah payah. Berusaha tidak tumbang di hadapan Bari. Ia tahu memang itulah yang selalu diinginkan Bari sejak dulu. Tumbang secara mental di hadapannya sehingga ia bisa berkuasa.

“Ibu bunuh diri karena kelakuan lo.”

Mendadak sesuatu yang berat menghantam dada Anjani. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia nyaris terhuyung jatuh kalau tidak segera menyandar pada tembok ruang tamu.

“Ibu … Ibu …?”

“Ya. Lo udah ngebunuh dua orang yang lo cintai. Pacar lo dan Ibu lo. Ya ampun … gue nggak nyangka ternyata lo psiko.”

Dan pertahanan Anjani luluh lantak. Air matanya meleleh dalam diam. Bari memandang adiknya sekilas. Kilat mata Bari tampak puas bisa menghantam adiknya dengan telak. Bari… Bari… apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku dan Ibu tidak pernah menganggumu, tetapi kamu begitu mendendam pada kami.

Sejak usianya lima tahun dan Anjani masih dalam kandungan, Ayahnya membawa Bari pergi dari rumah. Menurut Ibunya, pertengkaran demi pertengkaran tidak bisa dielakkan lagi antara mereka. Rumah tangga bagai neraka. Ayah kemudian minggat membawa Bari dan meninggalkan Ibu yang sedang mengandung tiga bulan. Ibu mengandung, melahirkan dan membesarkan Anjani sendirian sambil mencari-cari Bari. Namun, Ibu tidak pernah mendapatkan petunjuk di mana Ayah berada.

Hingga 10 tahun kemudian Ayah mengembalikan Bari dengan perangai yang berbeda—pendendam. Bari justru menuduh Ibu telah membuang dirinya selama 10 tahun.

“Sebelum pergi, Ibu kasih rumah ini ke gue .…” kata Bari seolah menegaskan bahwa Anjani tidak berhak lagi berada di sini. “Rumah ini lagi proses gue jual, agak susah karena bekas dipake ngebunuh orang dan bunuh diri. Tapi udah ada yang mau beli buat gudang, minggu depan gue lepas.”

“Kalo rumah ini dijual, kamu tinggal di mana?”

“Banyak tempat tinggal buatku Jani, jangan kuatir. Setidaknya gue nggak akan kesusahan seperti lo nyari tempat tinggal.”

Anjani menghela napas berat. Semakin lama ia berhadapan dengan Bari, semakin memberi kesempatan pada Bari untuk menyerangnya. Anjani tidak ingin Bari bersenang-senang, maka ia memutuskan pergi.

“Kalo lo mau minta maaf sama Ibu, kuburan Ibu nggak jauh dari sini. Lo inget pemakaman di pinggir jalan yang waktu lo kecil takut ngelewatinnya? Nah, kuburan Ibu di pojok kanan, mepet sama tembok pembatas makam tepat di bawah pohon kamboja. Lo nggak lupa nama Ibu, kan?” kata Bari.

Tanpa bicara, Anjani melangkah meninggalkan rumah.

Rasanya memang tidak ada lagi yang pantas aku perbincangkan dengannya. Dia memang kakakku satu-satunya, tetapi dia juga yang memberatkan hukumanku dengan semua kesaksian yang tidak kupahami. Setiap aku membantah kesaksian itu, dia menyediakan bukti baru yang meyakinkan meskipun kelihatan seperti tidak disengaja. Seberapa besar dendammu padaku, Bari?

Anjani menoleh lagi ke rumah saat langkahku mencapai pagar. Bari melambaikan tangan dengan tatapan pongah berhasil mengusirnya dari rumah Ibu.

***

Pekuburan itu berada di pinggir jalan. Makam Ibu ada di area paling belakang berdekatan dengan pembuangan sampah. Anjani terhuyung saat berdiri di dekat makam Ibu. Suara Bari kembali terngiang di telinganya. “Lo udah ngebunuh dua orang yang lo cintai. Pacar lo dan ibu lo.” Anjani jatuh terduduk di depan pusara. Ibu, aku tahu kau pasti membenciku. Tapi aku datang untuk meminta maafmu. Maafkan aku Ibu …. Angin berhembus pelan menggoyang dahan-dahan kamboja. Daun keringnya jatuh ke muka Anjani perlahan seolah tangan Ibunya terjulur membelai wajah.

Mendadak suara kaki menginjak daun kering mengejutkan Anjani. Bayangan orang menyelinap di antara pohon kamboja membuat Anjani waspada. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia tahu seseorang sedang memperhatikannya. Apakah itu Bari? Anjani kembali tepekur menatap nisan, tetapi mendadak sebuah tangan menyentuh bahunya. Anjani berbalik kaget.

Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca menatap Anjani.

“Bi Heti?” Anjani ternganga. “Benar ini Bi Heti?”

Wanita yang dipanggil Heti itu mengangguk, lalu bergerak maju hendak memeluk Anjani. Namun, Anjani mundur selangkah menghindari pelukan itu. Ia tidak biasa disentuh lagi sekarang. Heti menghentikan tangannya yang terangkat dan mencoba memahami gadis yang sejak kecil ia kenal itu. Heti membantu membersihkan rumah Anjani seminggu tiga kali hingga Anjani meninggalkan rumah.

“Ibumu menitipkan ini seminggu sebelum pergi,” kata Bi Heti memberikan dompet kecil lusuh. “Ia minta Bibi memberikan langsung padamu saat kamu keluar dari penjara. Bibi mendapatkan info kalau kamu keluar hari ini.”

Anjani menerima dompet itu dengan tangan gemetar lalu membukanya. Tampak Bi Heti celingak-celinguk memeriksa sekeliling saat Anjani membuka dompet. Di dalam dompet itu ada kertas terlipat, tiga cincin emas, satu gelang kulit dan sebuah alamat. Anjani membuka kertas terlipat itu.

“Anjani Sukma anakku, jangan membaca surat ini di depan kakakmu. Ibu hanya menuliskan surat ini khusus untukmu. Jika kau kembali dan ibu sudah tiada, pulanglah ke rumah kakekmu. Tunjukkan gelang kulit ibu pada kakek, ia akan mengenalimu.”

Tangan Anjani bergetar usai membaca surat itu. Kakek? Ibu tidak pernah menceritakan silsilah keluarganya. Sekali waktu ibu pernah bercerita kakek dan nenek sudah meninggal. Tetapi sekarang ibu menyuruhnya menemui Kakek?

“Ini buat tambah bekal, hati-hati di perjalanan Jani … kalau perlu bantuan Bibi, kau tahu di mana rumah Bibi,” kata Bi Heti menyelipkan sejumlah uang ke tangan Anjani seolah Bi Heti tahu apa yang harus dilakukan Anjani. “Cepat pergi, jangan sampai Bari menyusul ke sini.”

Anjani bingung, tetapi juga sedikit gembira. Jadi Ibu tidak marah padanya? Surat itu terdengar begitu lembut di telinganya dan tidak menunjukkan Ibunya sedang marah. Apakah itu hanya ilusi karena ia ingin dimaafkan oleh Ibu? Anjani kembali mengelus nisan Ibunya sebelum beranjak. Ibu, istirahatlah dengan tenang, maafkan aku … Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menemui kakek.