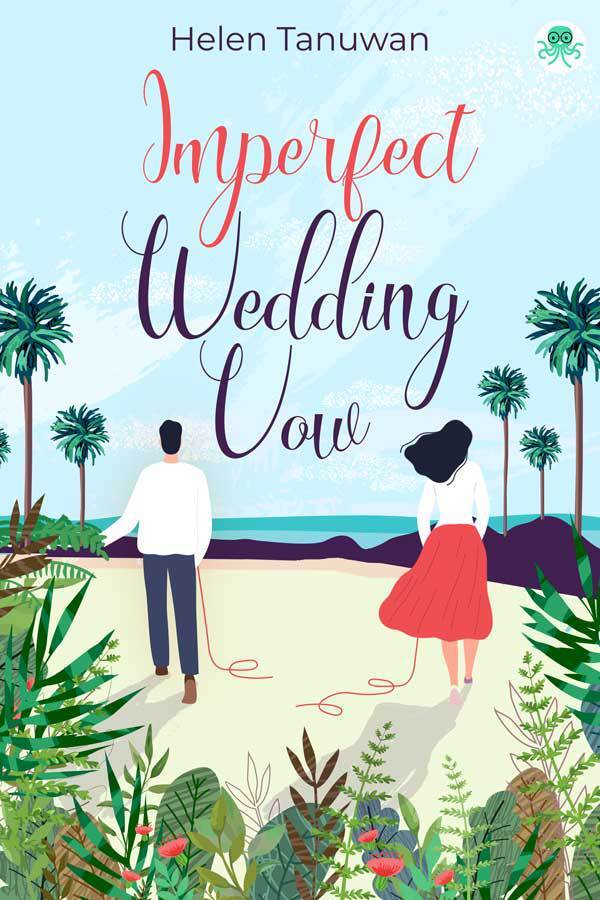

Imperfect Wedding Vow

By Helen Tanuwan

Bagi Faras, rumah sakit selalu identik dengan kehilangan. Tidak peduli sebagus apa pun fasilitas dan pelayanannya. Tidak peduli bahwa di sana bukan hanya ada kematian, tetapi juga kelahiran. Tidak peduli bahwa selain tangisan sedih, ada juga senyum kelegaan. Karena baginya, segala sensasi itu tetap saja akan terasa sama.

Namun karena tidak punya pilihan lagi, ia hanya bisa pasrah mengikuti langkah Bara, suaminya, untuk memasuki area lobi utama. Aroma khas campuran karbol dan obat-obatan langsung menyambut meski samar sekali. Kursi-kursi tunggu di depan bagian pendaftaran tampak hanya terisi setengah. Begitu juga dengan antrean di depan konter farmasi dan konter pembayaran. Bisa jadi karena bukan akhir pekan, suasana rumah sakit ibu dan anak itu kelihatan agak lengang.

“Pasien dr. Jatmiko ya, Bu? Kontrol kehamilan usia berapa minggu?” Begitu sampai di Nurse Station Poli Kandungan, seorang perawat segera memandu Faras untuk melakukan prosedur timbang dan tensi. Tangannya cekatan mencatat sesuatu di sebuah buku besar.

“Bukan.” Raut wajah Faras seketika berubah datar. Sementara kilatan matanya tidak bisa menyembunyikan pancaran muram. “Saya mau konsul.”

“Oh, maaf. Silakan ditunggu. Ruangannya kedua dari ujung.”

Setelah menjawab dengan gumaman terima kasih, Faras segera beranjak menuju tempat yang disebutkan. Sementara Bara hanya mengekori patuh di belakang. Sejak tadi matanya ternyata sedang fokus menancap pada layar ponsel.

“Kayaknya besok sama lusa aku harus ke Jakarta dadakan.” Wajah Bara terlihat banyak pikiran. Bahkan ketika istrinya sudah duduk di salah satu kursi tunggu, ia memilih berdiri. “Aku telepon orang sebentar, ya?”

“Hm? Mmm, oke.”

Sepeninggal Bara yang melipir cepat ke salah satu sudut sepi, barulah Faras menjatuhkan kepala di sandaran kursi. Ia seperti asyik memperhatikan seliweran orang-orang, padahal ingatannya sedang berkunjung ke tiga lantai di atas sana.

Ada ukiran kenangan yang tidak akan pernah hilang. Banyak rentetan peristiwa yang kemudian mengajaknya bernostalgia.

Dua tahun silam, Faras terbaring lemah di atas brankar yang didorong perlahan oleh beberapa perawat. Dengan kesadaran yang belum terkumpul penuh, ia hanya tahu kalau dirinya baru saja mengalami operasi besar. Setengah tubuhnya kebas, tetapi tidak serupa dengan hatinya yang perih bukan kepalang.

Ia baru saja kehilangan.

Lantas begitu masuk ke sebuah ruang observasi, brankarnya didorong menempati salah satu bangsal dengan tirai-tirai kelabu. Faras sama sekali tidak memperhatikan apa yang perawat katakan. Hanya saja yang jelas, lelehan hangat di sudut matanya terus menerus mengalir tanpa bisa dihentikan.

Faras bahkan tidak sadar, kalau tirai sebelah kiri tersingkap cukup lebar. Bangsalnya terakses langsung ke bangsal sebelah yang diisi oleh seorang wanita muda. Bedanya, wanita itu tampak sangat semringah. Senyumnya terbit manis sekali.

“Abis sesar juga, Kak?”

“Iya,” jawab Faras tanpa minat.

“Sama dong. Anaknya cewek ato cowok, Kak? Anakku cowok.”

Waktu itu, Faras langsung memalingkan wajah sambil menggigit bibir bawah kuat-kuat. Ia meremas selimut dengan sebelah tangan, guna menahan isak yang sudah berada di ujung tenggorokan.

Segala sayatan dan luka bekas operasi, sungguh tidak berarti andai saja ia berada di posisi yang sama. Namun, semua sungguh berjalan di luar harapan. Bayi Faras malah meninggal jauh sebelum dilahirkan. Bahkan, salah satu tuba falopinya sampai harus ikut diangkat sehingga ia merasa cacat sebagai wanita.

***