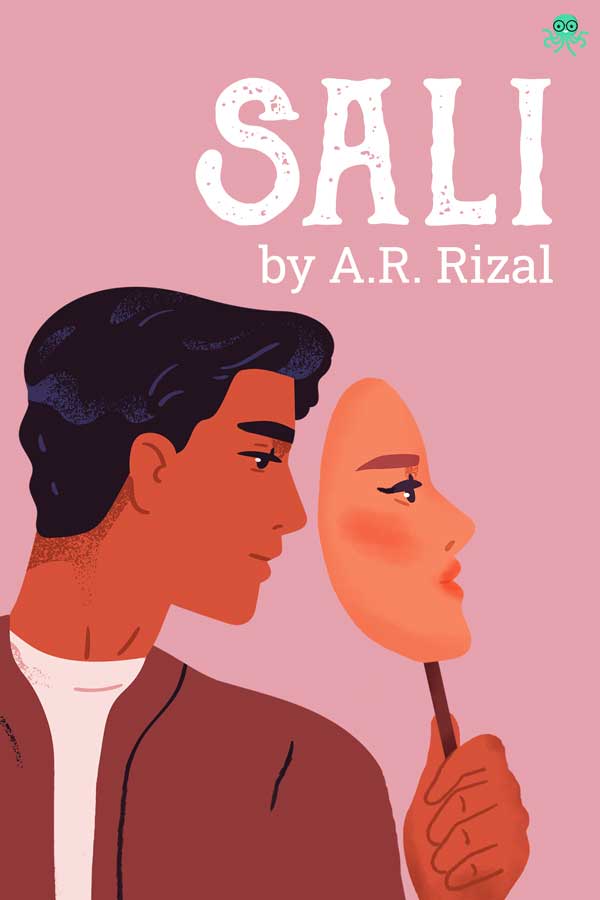

Sali

By A.R. Rizal

Jangan melakukan sesuatu yang tak patut ketika istrimu sedang hamil besar. Niang menempeleng anak buahnya yang tak becus bekerja di proyek jembatan. Plak! “Salah sedikitmu itu bisa membunuh banyak orang.” Niang menambahkan dengan sebuah kemarahan. Hasilnya, ia mendapati tompel sebesar telur puyuh di leher anaknya yang baru lahir.

Bukan itu hal terburuk yang dilakukan Niang. Ia meyakini anak keduanya berkelamin perempuan. Begitu besar keinginannya memiliki anak perempuan. Tapi, keinginan Niang itu berarti mendahului rencana Tuhan. Tak boleh begitu.

Usali terlahir sebagai lagi-lagi. Namun, tingkah-lakunya lebih banyak meniru perempuan. Fatimah, ibunya itu pertama-tama yang ditirunya.

Ketika rumah lengang, anak itu masuk ke kamar ibunya. Tak banyak tempat bermain di rumah kayu itu. Di dalam kamar, segala hal diusai Usali. Lemari pakaian, kolong tempat tidur, letih berlompatan di atas dipan. Merasa letih, Usali duduk di kursi kecil dekat meja hias. Dilihat wajahnya di depan cermin. Sambil membuat senyum, mengerdipkan mata, hingga memangku dagu dengan kedua telapak tangannya yang terbuka.

Indah sekali mukanya di depan cermin. Usali kemudian mulai mencoba menggunakan bermacam perkakas yang ada di meja hias. Memakai bedak, celak, melentikkan bulu mata, dan mencoba pemerah bibir.

“Usali!” Suara Fatimah memanggil dari luar rumah. Hanya panggilan Fatimah yang bisa menghentikan Usali dengan perkakas hias.

“Ada apa, Bu?” Anak itu menyongsong ibunya ke pekarangan.

“Tak jadi kau pautkan kambing di sebelah kandang?” Perempuan itu tak senang melihat kambing berkeliaran. Kambing-kambing itu membuang tinjanya di mana-mana. Dengan tenaganya, Fatimah menghela tali yang melilit leher kambing jantan. Kepada Usali, ia menitip pesan. “Jangan lupa memberinya makan.” Tak pernah sekali pun Fatimah marah kepada Usali. Apa yang tak dikerjakan Usali, ditunjukkan oleh Fatimah dengan penuh kesabaran.

Di kampung, orang-orang memiliki ternak, walaupun itu tak menjadi penghasilan utama. Niang bekerja di proyek. Tak banyak waktunya berada di rumah. Pulang sekali sebulan. Kalau jauh, ia bisa pulang setengah tahun sekali. Itu tak masalah bagi Fatimah. Asalkan suaminya itu tetap membawa uang. Uang berlebih dibelikannya kambing dan sapi. Sepetak ladang pun dimilikinya, walaupun masih menyewa. Dengan semua itu, Fatimah tak perlu risau akan berkekurangan.

Ladang dan ternak diurus oleh Simpai. Ia anak yang paling besar, laki-laki pula. Semua pekerjaan kasar di rumah yang tak bisa dikerjakan Fatimah diberesi oleh anak laki-lakinya itu. Usali hanya membantu-bantu pekerjaan yang terbengkalai.

Tak ada Fatimah mengistimewakan anak bungsunya. Tapi, perempuan itu tak pernah melarang Usali. Terutama soal bermain di dalam kamar, berdandan di meja hias. “Biarkan saja. Anak itu cuma mencoba-coba.”

Niang tak setuju dengan istrinya. “Yang dikerjakan anak itu seperti perempuan.”

“Anak laki-laki akan tumbuh menjadi laki-laki. Anak perempuan menjadi anak perempuan. Itu hukum alam.” Pikiran Fatimah terlalu sederhana menyangkut segala hal. Ia membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Hidup itu untuk dijalani. Terlalu rumit kalau dipikirkan.

Niang punya cara sendiri menentang pandangan istrinya. Setiap pulang, laki-laki itu menyiapkan rotan. Jika ia melihat Usali melakukan sedikit kesalahan, maka anak itu dilecutnya dengan cambuk rotan.

Iba pula melihat anak laki-laki itu. Padahal, kenakalan Usali bukanlah sebuah kesalahan. Namanya anak-anak bermain di sawah, pastilah kumuh terkena lumpur. Tapi, mendapati Usali penuh lumpur, Niang langsung mecambuk berkali-kali. “Biar terbiasa kau jadi laki-laki.” Begitu Niang setiap kali memarahi Usali.

***

Anak-anak berlaku sesuai kehendak dirinya. Usali tak memerlukan contoh dari orang-orang yang ada di rumah, orang-orang di sebelah rumah atau orang-orang kampung. Misalnya, soal berjalanan. Anak itu tak pernah melihat peragawan, tapi lenggak-lenggoknya begitu lihai.

Di sebuah petang, Usali mengembala kambing ke sawah yang selesai disabit. Di pematang, rerumputan tumbuh dengan leluasa. Rumput-rumput hijau adalah makanan terbaik untuk kambing.

Kambing dibiarkan di pematang sawah. Usali tak perlu memegangi atau mengaitkan talinya. Dengan begitu, anak itu bebas melakoni kegemarannya seraya merintang-rintang hari sampai kambing-kambing yang digembalakan merasa kenyang. Usali suka berdendang. Suaranya merdu sekali ketika menyanyi.

Kalau sedang menyanyi, Usali suka lupa diri. Tak sadar, kambing-kambingnya berlarian di pematang sawah. Anak itu mengejar. Seutas tali berhasil diraihnya. Tapi tiba-tiba, seekor kambing mendatangi dari arah belakang. Kambing jantan, menyeruduk dengan kasar. “Auw!” Usali menjerit. Anak itu terkongkang di pematang sawah.

Usali pulang dengan muka berlumuran lumpur. Sudah pasti, Niang akan marah kepadanya. Tapi, Fatimah berhasil mencegah kemarahan Niang. Perempuan itu menyembunyikan rotan di balik tungku. Mungkin, sudah habis rotan itu menjadi abu karena tersambar api di tungku.

“Jangan Uda selalu memarahi anak itu. Cacat pertumbuhannya. Tak semua yang dilakukan anak itu karena kesalahannya. Benar begitu, Usali?” Fatimah selalu membela anak laki-lakinya.

Usali mengangguk. “Kambing itu yang menyerudukku, Bu.”

“Diseruduk bagian mana?” Fatimah menyigi tiap jengkal bagian tubuh Usali.

“Ini, Bu.” Usali menunjuk pantatnya.

“Pantatmu yang diseruduk, kenapa mukamu yang tak berbentuk?” Niang tak percaya dengan pengakuan Usali.

“Tak ada kambing itu menyeruduk.” Simpai tiba-tiba menyela untuk membela ayahnya.

“Kau melihat sendiri. Terangkan kejadian sebenarnya.”

“Kambing itu tegak saja di pematang sawah sambil menikmati rumput segar. Usali tiba-tiba berjalan di pematang. Melewati kambing jantan, ia tersandung oleh kakinya sendiri.”

Niang mengelus janggutnya. “Pasti karena jalanmu yang melenggang-lenggok.” Niang membelalakkan mata kepada Usali.

Usali beringsut melihat tatapan ayahnya. Anak itu ketakutan setengah mati. “Bu..!” Sambil menjerit, ia datang kepada Fatimah. Untunglah Usali masih bisa bersembunyi di bawah ketiak ibunya itu.

***

Bukan bakat yang turun dari ayahnya, bukan pula dari Fatimah. Perempuan itu tak punya banyak kepandaian. Kalau memasak, yang dimasaknya itu ke itu saja. Entah dari mana, Usali bisa membuat apa saja dengan tangannya. Jari-jemarinya sangat cekatan membuat berbagai macam kerajinan.

“Apa yang hendak kau lakukan dengan kain paco-paco itu?” Fatimah tak pernah melarang apa saja yang dikerjakan Usali. Tapi, perempuan itu tak senang hati ketika tak menemukan pakaian usang yang telah disisihkannya dari lemari. Fatimah tak pernah membuang pakaian yang tak terpakai. Disimpannya baik-baik. Kalau tiba masanya, pakaian itu bisa dipakainya kembali.

Usali sudah menyobek-nyobek kain usang itu jadi potongan kecil. Ia tak merasa bersalah dengan apa yang dikerjakannya itu. Tapi melihat Fatimah bertanya, disembunyikannya rasa bersalah di dalam diam.

Fatimah memandang penasaran. Disiginya dengan teliti apa yang ada dalam genggaman tangan Usali. Dijarahnya sesuatu dalam genggaman anak itu.

“Aku membuat taplak meja.” Sudah tertangkap basah, akhirnya Usali mengaku juga.

Fatimah memperhatikan lebih teliti apa yang diperlihatkan Usali. Perempuan itu malah terkagum-kagum dengan apa yang dikerjakan anak laki-lakinya itu. Seketika, urung kemarahannya kepada Usali. “Ini bagus. Kau buatlah satu lagi untuk meja makan.”

Senang sekali Usali mendengar pujian ibunya itu. Ia akan membuat taplak meja yang lebih besar. Anak itu membutuhkan kain yang lebih banyak. Dibongkar lemari ibunya, tak ada lagi pakaian tak terpakai yang tersisa. Diambilnya dua helai pakaian yang tergantung di dalam lemari. Pakaian dengan kain berkualitas. Bermacam warna dan motif bunga-bunga. Dengan dua helai pakaian itu, Usali bisa membuat sebuah taplak meja berukuran besar.

Setelah selesai, diperlihatkan lagi taplak meja itu kepada Fatimah. Perempuan itu bertepuk tangan melihat hasil kerajinan anak laki-lakinya. Namun, ketika perempuan itu hendak mengambil pakaian untuk dikenakan di sebuah helat di kampung sebelah, terperanjatlah Fatimah.

“Habis kau jadikan paco-paco pakaianku.” Fatimah hanya bisa berteriak sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Pakaian yang baru dibelinya sudah menjadi taplak meja.

Keterampilan Usali yang tersimpan itu adalah membuat mainan anak laki-laki. Pistol-pistolan, mobil-mobilan dari kayu, apa saja mainan yang sedang populer di zamannya. Usali tak hanya pandai membuat, tapi juga pintar menjual mainan kepada kawan-kawannya.

“Berapa harganya?”

“Seratus rupiah.” Usali menjual sebuah pistol-pistolan dari kayu kepada salah seorang kawan laki-lakinya.

Kepada yang lain, ia berhasil menjual sebuah mobil-mobilan. Ada pula pedang-pedangan. Usali membuatnya dari bambu tua yang diambilnya dari pagar tetangga. Pedang-pedangan dari bambu itu banyak dibeli kawan-kawannya. Anak laki-laki suka bermain perang-perangan. Di tengah sawah mereka berberang. Kerap terjadi perang antar kampung. Kalau sudah begitu, sawah bisa berubah seperti kapal pecah karena anak-anak yang bermain.

Usali tak suka dengan main perang-perangan. Ia biasanya hanya menonton anak laki-laki bermain. Di pinggir sawah, ia menonton bersama anak-anak perempuan yang menjadi juru sorak dalam pertempuran. Usali tak ikut-ikutan bersorak. Ketika anak laki-laki saling mengejar dan melempar tanah liat, ia bermain masak-masakan dengan anak-anak perempuan. Masak nasi, masak sambal, makanan itu disuguhkan untuk mereka yang lelah berperang.

“Makan yang banyak, biar kuat.”

“Masak air lebih banyak.”

Sorak-sorai anak-anak perempuan di dapur umum tak kalah serunya dengan anak-anak laki-laki yang berperang di tengah sawah. Di dapur umum, Usali yang jadi jawaranya.

***

Di setiap petang, perempuan di kampung berkumpul di teras rumah. Mereka melepas penat dengan saling menghibur. Sebagai hiburan adalah anak-anak perempuan mereka.

“Perlihatkanlah gerakan yang baru kau pelajari itu Rani.” Ijah menyuruh anak perempuannya menari. Anak itu tampak gamang.

“Pakailah selendangku.” Piah menyodorkan selendang merah yang dikenakannya.

“Temani kakakmu, Ranti.” Ijah menyuruh anak perempuannya yang satu lagi. Ranti benar-benar malu. Ia tak pandai menari. Anak itu hanya pandai meniru-niru ketika Rani sedang berlatih menari di teras rumah.

“Aku bisa.” Tiba-tiba Usali menawarkan diri. Ia langsung memperlihatkan gerakan tangan, kaki, dan kepala. Persis seperti gerakan silat. Di kampung, gerakan tari diambil dari gerakan silat.

Fatimah begitu malu dengan anak laki-lakinya itu. Tapi, perempuan-perempuan yang berkumpul di teras rumah sudah terlanjut bertepuk tangan dan memberi semangat kepada Usali. Bagaimana pula Fatimah hendak melarang anak laki-lakinya itu menghibur orang-orang di teras rumah.

Trap, trap, trap! Pandai sekali Rani menari. Usali mampu mengimbangi anak perempuan Ijah itu.

“Itu tari piring.”

“Tari gelombang”

“Tari pasambahan”

“Hahaha..! Itu tari apa Usali?” Piah merasa lucu melihat gerakan yang dibuat Usali. Belum pernah perempuan itu melihat tari semacam itu.

“Anak itu berdansa.” Ijah sedikit tahu. Ia banyak tahu dari televisi hitam putih yang ada di rumahnya.

“Kalian serasi.” Piah bertepuk tangan.

“Ah, tidak, tidak sama sekali.” Ijah menyanggah. Tak senang ia dengan perkataan Piah. Jangan sampai perkataan perempuan itu menjadi doa pula.

“Sudah-sudah. Bermain yang lain saja kalian.” Fatimah membuyarkan pertunjukan di teras rumah. Tampak wajah perempuan itu berubah memerah. Tak bisa lagi perempuan itu menahan rasa malu di mukanya.

Piah tak senang dengan cara Fatimah membuang muka kepada anak laki-lakinya. Perempuan itu lebih berumur dari Fatimah. Tak heran, dalam bersikap ia lebih bijaksana. “Ada yang salah dengan anak laki-lakimu itu, Fatimah.” Piah menyampaikan isi pikirannya kepada Fatimah dengan suara pelan. Perempuan itu seperti sedang berbisik.

Piah tak perlu memberi tahu apa-apa kepada Fatimah. Perempuan itu sudah menyadari lebih dahulu. Tapi, tak tahu apa yang hedak dilakukan perempuan itu kepada anak laki-lakinya. “Biarkanlah saja begitu. Nanti ia juga akan berubah sendiri.”

Fatimah sudah patah arang. Tapi, Piah punya sebuah solusi untuk perempuan itu. “Kau sunat dia. Pasti ia akan tahu bagaimana menjadi anak laki-laki.”

“Tapi, umurnya belum cukup.”

“Tidak apa-apa. Malah bagus begitu.”

Fatimah mengangguk. Perempuan itu akan memberitahukan rencana tersebut kepada Niang ketika laki-laki itu pulang ke rumah.

***

Pasir tersiram terik yang bermuara di hamparan sawah. Sambil melihat air mengalir dan ikan-ikan kecil berenang, Usali duduk berjemur di hamparan pasir. Sudah berbilang pekan, seharusnya anak itu tak lagi memakai kain sarung, tapi mengenakan celana panjang.

“Tanggalkan kain sarung itu.” Fatimah memerintah.

“Masih ngilu, Bu!”

Fatimah tak mau memaksa anak laki-lakinya itu. Dibiarkan saja Usali tetap meneteng kain sarung ke mana-mana. Niang yang begitu marah dengan laku anaknya itu. “Anak laki-laki harus kuat menahan rasa sakit.”

“Biarkan saja dia.” Fatimah membela Usali di hadapan Niang.

Tapi, laki-laki itu terlanjur gatal tangannya untuk mengayunkan rotan. Diambilnya rotan, dirahkan kepala Usali. Dengan sigap, anak laki-laki itu mengambil langkah seribu. Berlari ke arah pematang sawah. Tak peduli ia terjungkal beberapa kali ke dalam bandar kecil.

Memang sudah seharusnya Usali menanggalkan kain sarung. Kalau terus berkain sarung, tampak janggal anak itu. Janggal itu terlihat beberapa hari kemudian.

Di jalan ramai di depan pekarangan rumah, Usali diteriaki oleh orang-orang.

“Hei, ada apa di dalam sarungmu itu?”

“Sarangi punyamu itu.” Seseorang menunjuk ke arah kain sarung yang dipakai Usali.

Tak mengerti Usali dengan apa yang diteriaki orang-orang yang berlalu-lalang itu. Anak itu merasa biasa saja dengan kain sarung yang dikenakannya. Ketika kain sarung itu tiba-tiba menyembul, tak ada yang janggal menurut Usali. Anak itu baru menjadi hilang akal ketika yang menyembul di balik kain sarungnya tak kunjung terkulai.

“Kenapa ini, kenapa ini?” Usali bertanya kebingungan kepada Fatimah.

“Makanya, kusuruh kau memakai celana panjang. Jangan lupa pakai segitiga pengaman.”

Usali menuruti apa kata ibunya. Tapi, ia tetap tak mengerti apa yang berlaku pada dirinya. “Apa artinya itu, Bu?”

“Artinya, kau itu sudah besar.”

Usali mengangguk. Oh, begini rasanya menjadi anak laki-laki yang sudah besar. Sungguh, Usali tak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya.

Di kampung, anak laki-laki sudah tahu bagaimana menjadi laki-laki dewasa lebih cepat. Itu semacam bakat alam. Selepas bersunat, anak laki-laki di kampung biasanya bermain gelantungan untuk menjadi laki-laki dewasa. Kalau ada dahan pohon jambu yang bisa dijangkau tangan, maka bergelantunganlah anak laki-laki di sana.

Tangan memegang dahan, kaki diangkat sampai ke batas pinggang. Agar lebih terasa, kedua belah kaki direnggangkan. Tinggal berayun-rayun di atas dahan pohon jambu. Asyik..!

Kalau ada anak laki-laki berayun-ayun di dahan pohon jambu, jangan dilarang. Ia hanya mencoba menikmati menjadi laki-laki dewasa. Anak laki-laki di kampung menjadi laki-laki dewasa tak perlu dengan membayangkan perempuan.

Usali tak pernah bergelantungan di dahan pohon jambu. Ia menjadi laki-laki dewasa dengan membayangkan. Kadang-kadang, perempuan yang dibayangkan oleh anak itu. Tak jarang pula, anak itu membayangkan laki-laki.

***

Fatimah tak mempunyai seorang pun anak perempuan. Tapi, ia tak senang Usali membantu pekerjaannya di dapur. Perempuan itu tak pula melarang.

Usali suka melihat-lihat Fatimah ketika berada di dapur. Tak sekadar melihat, anak itu suka menirukan apa yang dikerjakan ibunya. Bermula dari mengaduk kuali, mencicipi makanan yang sedang dimasak. Untuk bagian yang terakhir, Usali bisa betah berlama-lama di dekat tungku.

Selesai makanan dipindahkan dari kuali ke cembung besar, Usali menggunakan sisa makanan untuk memanaskan nasi. Nasi diambil dari periuk, dipanaskan di dalam kuali yang becampur makanan yang tersisa. Menurut ibunya, nasi yang dipanaskan di antara sisa makanan di atas kuali sangatlah nikmat. “Nenekmu yang menyontohkannya kepada ibu.”

Anak laki-laki itu sudah lihai memanaskan nasi di atas kuali. Gerakannya begitu cekatan. Mengaduk, bahkan menimang-nimang nasi sampai berterbangan di udara. Selesai memanaskan nasi, Usali melanjutkan dengan makan di dekat tungku. Ia tak memakai piring. Makanan langsung disendok dari dalam kuali.

“Wuah, wuah, wuah!” Kerap anak itu menjerit karena kepanasan. Sampai bibirnya sembab karena melepuh, Usali tetap akan menghabiskan makanan yang dibuatnya.

Bagian yang paling disenangi anak laki-laki itu adalah menghidang makanan. Kesenangan yang aneh bagi anak laki-laki. Dengan lihai, ia membawa piring ke meja makan. Tak segan ia mengambilkan nasi dari cembung besar. Memilihkan sambal, hingga mengisikan air ke gelas. Tentu saja, Usali hanya megerjakan itu apabila Niang tidak sedang berada di rumah.

“Habiskan makananmu.” Fatimah selalu mengingatkan anak laki-lakinya itu di meja makan.

Usali suka memperhatikan orang makan. Kalau ia memperhatikan, lupa sendiri ia dengan makanan di dalam piringnya. “Gulai ini enak, Bu.” Anak itu malah menambahkan sambal ke piring Fatimah.

Kadang Usali menambahkan sambal ke piring Simpai. Seperti Niang, saudara laki-lakinya itu selalu merasa tak senang.

“Apa yang kau lakukan ini?” Simpai malah meneriaki adik laki-lakinya itu. Kemudian bergegas berdiri. Simpai melanjutkan makan menjauh dari meja makan.